もうすぐ子どもたちの長期休み!

楽しみな反面、働くママにとっては少し複雑な気持ちですよね。

「実家の母に『夏休みや冬休みまで学童なんてかわいそう』って言われてモヤモヤ・・・」

「お友達は平日にプールや映画を楽しんでいるのに、うちの子は毎日学童。申し訳ない気持ちでいっぱい」

「子どもが1日中学童で過ごすのを嫌がる。休ませてもいいけど、留守番してもゲームばかりだし・・・」

私も実家の母から言われた時は、本当にモヤモヤして自分の「働く」という選択が間違っているのかと落ち込んだこともありました。

このように、子どもを預けて働くことへの罪悪感を感じてしまうママ、実はたくさんいます。

そこで今回は、同じように悩んだ経験を持つ私が、複雑な気持ちと向き合う方法をお伝えします。

- 本当に学童や留守番はかわいそうなのか?客観的に検証

- 罪悪感の正体を知って心を軽くする方法

- 限られた時間でも充実した長期休みにする工夫

最後まで読めば、子どもに付きっきりだけが正解じゃないとわかりますよ。

目次

学童や留守番は本当に「かわいそう」?A : かわいそうじゃない!

まずは、本当に親が日中いない子どもってかわいそうなんでしょうか?

結論から言うと、かわいそうではありません。

その理由は以下の3つ。

- 学童=スタンダードな時代に変わってきている

- 学童で生活リズムを整えられる

- 自立できる

1つずつみていきましょう。

学童=スタンダードな時代!?

全国学童保育連絡協議会による「学童を利用している児童数」を一覧にしました。

| 年 | 入所児童数 |

|---|---|

| 1998年 | 333,100人 |

| 2015年 | 1,017,429人 |

| 2019年 | 1,269,739人 |

| 2020年 | 1,305,420人 |

| 2021年 | 1,307,699人 |

| 2022年 | 1,348,122人 |

| 2023年 | 1,404,030人 |

| 2024年 | 1,465,124人 |

出典:全国学童保育連絡協議会

2024年には、過去最高の146万人が学童を利用しています。

一方、少子化はどんどん進んでおり、小学生の人数は減少。

つまり、学童を利用する子の割合が増えている=むしろ通うのが普通!の時代に変わってきているともいえるわけです

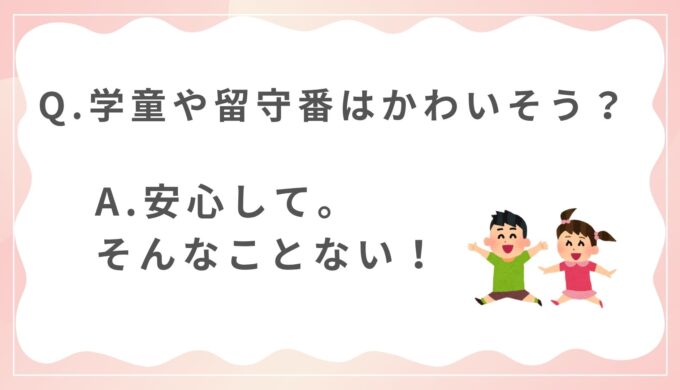

実際、共働き世帯の割合も増えています。

引用:Yahoo!ニュース

1990年頃に共働き世帯(赤)が専業主婦世帯(青)を逆転して以来、共働き世帯は増加の一途を辿っています。

これだけ働くママが増えたということは、学童に行くこと自体が普通になっている証拠ですね。

学童で生活リズムを整えられる

どうしても、親も子どもも休みの日ってダラけがちですよね。

たまにならいいですが、夏休みのように長期間となると、その後学校が始まる時にリズムを取り戻すのが大変です。

学童に通っていれば、

- 宿題の時間

- お昼ごはん

- 外遊びの時間

と、時間割に沿った生活をするので、早寝早起きも続けられるし、夜更かしして体調を崩すなんてこともありません。

自立できる

どうしても学童に行きたがらない、入れないといった理由から、子どもだけで留守番する家庭もあるでしょう。

留守番の場合は、自分で全てを考える必要があるため、時間の管理が自分でできるようになります。

もちろん最初のうちは、ほおっておいたらゲームしかしていない、なんてこともあるかもしれません。

1日にやらなきゃいけない勉強の量や、かかる時間がわかるようになってくると、親に任せっぱなしの子に比べて、自分で計画的に進められるようになりますよ。

まだスケジュールの立て方がわからない、うまくできないという子には、こちらの本もおすすめです。

登場人物やストーリーがとてもおもしろくて、我が家の子どもたちが激ハマりした本です。

公式サイトからは、本に出てくるスケジュール表などもダウンロードできるので、本と合わせて利用するといいですよ。

働くママが抱える4つのモヤモヤ

学童に預けたり、家で留守番させることがかわいそうと思ってしまう気持ち、私にもよくわかります。

データでは「問題なし」とわかっても、心のモヤモヤは消えませんよね。

実は、多くのワーママが同じ4つの悩みを抱えています。

ワーママがもつ4つの悩み

- 周りからの「かわいそう」という言葉

- SNSで見る専業主婦ママの充実投稿

- 子どもの「行きたくない」という言葉

- 正解がわからない不安

周りからの「かわいそう」という言葉

実家の両親から「夏休みまで学童に行くの?」と言われたり、専業主婦のママ友から「大変だね」と声をかけられたり。

相手にとっては何気ない一言でも、子どもを預けて働くワーママには、ずしんと響きます。

7年前のこと。小1だった長男が、夏休みが始まる直前、当時小4の姪っ子に何気なく、「夏休みも学童行くの、かわいそう」って言われて。長男泣いちゃって、私も夏休みを家で過ごす子どもに無邪気に言われるのは大人より堪えて泣きたくなったことがあった。

— 鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) (@ponikitiai) July 24, 2019

「私が働いているせいで、子どもに我慢させているのかも」

「周りの人は私の子育てを否定している?」

周りからいろいろ言われたら、こんなネガティブな気持ちになるのも無理はありません。

SNSで見る専業主婦ママの充実投稿

SNSを見ると、長期休みの旅行や平日ランチの様子ばかり。

スマホを見るたびに、他の家庭の楽しそうな日常が目に入ってしまいます。

夏休みでも我が家はいつもと変わらない日々

父母→仕事

小2→学童

年長→保育園規則正しく元気に過ごす!で良いはずなのに、SNSのお出かけ投稿に心がザワつく💬

どこも連れていけてないことに罪悪感💦夏休み=お出かけ

だけが正解ではない😤

我が家の夏休みの過ごし方って??

子供と会議だっ💡✨— しげ (@shige_mam) August 3, 2022

明日から夏休みー!娘たちは学童へ。仕事中に外出すると、楽しそうな親子連れ。まだチクリと胸が痛い。自分で決めた事なんだけどね。一緒に居てあげられない事を罪悪感として感じるのは、私の覚悟が甘いんだろうか。

— おまつ (@kkkayuko) July 20, 2016

SNSはキラキラした投稿ばかりで、比べてもしょうがないことはわかっているんですよね。

でも、自分が仕事をしているせいで、我が子に同じような経験をさせてあげられないのかもって思ってしまいがちです。

子どもの「行きたくない」という言葉

子どもは長期休みでも、ママはいつもと変わりません。

そんな忙しい朝から、子どもが「今日は学童行きたくない」なんて言い始めると困ってしまいますよね。

【悲報】次男、学童行きたくないってよ。

去年からずっと我慢して行ってたんだってよ。。夏休みはお家にずっといたい。家で素麺食べて、プール行ったり、友達とアイス食べたりしたいんだってさ。。いいね、ぼくの夏休みみたいで、、、。ごめん、まじごめん。ママ、生活かかってる。毎日仕事なんだ、、— 絵子🍀あめあがりえこ (@EAmeagari) July 10, 2023

自分の仕事のせいで子どもが嫌な思いをしている?なんて考えてしまったりすることも。

甘えなのか本当に嫌なのか判断が難しいし、子どもの気持ちを汲み取りたいけど、現実的には働かなければいけない。

このジレンマ、本当に辛いですよね。

正解がわからない不安

仕事が終わって、やっと一息ついた夜。

子どもの寝顔を見ると、いろんなこと考えてしまいませんか?

今日から仕事やったんやけど予想通りの長女の学童行きしぶりで疲れた…分かるよ、お母さんも行きたくないもん🥹こういう時の正解が分からず優しくしたり怒ったり情緒不安定な人になってしまう💦

— じみぃ@オンクレ🐴🐮 (@jimmys41_3) January 4, 2024

「本人の希望じゃないのに学童に預けて、子どもの成長に悪影響はないのかな」

「今の選択が正解なのかわからない」

もっと一緒にいてあげたいのは山々だけど、生活のためにも働かなければならない。

そんな答えのない問いに、子どもが大きくなるまでずっと悩むのかな・・・なんて考えると、罪悪感でいっぱいになってしまいます。

なぜ「かわいそう」と感じてしまうのか?その正体を解明

「学童や留守番はかわいそう」と感じてしまうのには、実は明確な理由があります。

自分を責める前に、理由を知っておくときっと心が軽くなりますよ。

かわいそうと感じてしまう理由4選

- 人は比べる生き物: 他人と比べることで、足りない自分に「かわいそう」と感じやすい。

- 昔の価値観にとらわれている: 「こうあるべき」という古い考えが、自分を縛ってしまう。

- 作り上げられた理想の母親像: メディアや周囲の期待が、プレッシャーになっている。

- 完璧主義による自己批判: 自分に厳しくしすぎて、「私はダメ」と思い込んでしまう。

人は比べる生き物

心理学で「社会的比較理論」という言葉があります。

社会的比較理論とは?

人が自分の意見や能力を評価するために、他人と比較する傾向があるという理論

特に働くママが陥りやすい比較パターンにはこんなものがあります。

① 時間の比較

- 専業主婦ママ:今日は公園で3時間遊んだ

- 働くママ:今日は30分しか一緒に遊べなかった

② 経験の比較

- 専業主婦ママ:平日に動物園や映画に行く

- 働くママ:毎日子どもは学童

③ 母親像の比較

- 専業主婦ママ:夏休みはいつも子どもと一緒にのんびり

- 働くママ:忙しくて朝からバタバタして怒ってしまう

心当たりがあるという方、多いのではないでしょうか。

実は私たちが比較している専業主婦ママの日常ってSNSで見る良い部分だけ。

専業主婦ママだってこんな悩みがあります。

- 1日中子どもと一緒で息が詰まる日もある

- 家事に追われてイライラする

- 経済的不安を抱えることもある

つまり、存在しない完璧な家庭と自分を比べて苦しんでいるというわけですね。

昔の価値観にとらわれている

私たちの心の奥には、こんな価値観が刷り込まれています。

- 良い母親は子どもと一緒にいる時間が長い

- 母親は家計のために仕方なく働いている

- 子どもより仕事を優先するのは冷たい

私たちが子どもの頃は「父親が外で働く、母親が家庭を守る」のが理想とされた時代でした。

現在は、

- 共働き世帯:72%

- 専業主婦世帯:28%

と、時代は完全に変わっているのに、意識だけが昭和のままなんです。

特に、祖父母世代からの「かわいそう」という言葉は、完全にこの古い価値観からきています。

「私たちの時代は・・・」

「昔は母親が家にいるのが当たり前」

でも、昔と今は経済状況も社会情勢も全く違いますよね。

作り上げられた理想の母親像

雑誌に出てくる母親像って、

- いつも笑顔で余裕がある

- おしゃれに気を使っている

- 手作り料理やお弁当

- 家もキレイ

こんな感じじゃありませんか?

SNSで見る投稿も、可愛いお弁当や子どもとの楽しそうなお出かけ写真ばかり。

でもこれは切り取られた瞬間かもしれません。

実際は、

- 写真を撮った後に、子どもが大泣き

- お弁当を作るのに朝4時から起きて寝不足

- 投稿するために、部屋を片付けた

こんな苦労が隠れているかもしれないのです。

完璧主義による自己批判

働くママって実は完璧主義の人が多いんです。

仕事だけでなく、家庭でも完璧でいたい、両方で100点を取りたいと思いがち。

でも現実はこんな感じではないでしょうか。

- 仕事が忙しい日は、家事が手抜きになる

- 学校行事がある日は、仕事を抜ける

1人の人間が両方完璧にするなんて無理な話ですよね。

専業主婦ママが母親100点だったとしたら、働くママは母親80点、仕事80点の合計160点。

むしろ頑張ってるって思えてきませんか?

ここまででわかるように、実際には働くママは現代の標準的なスタイルであり、完璧な母親なんて存在しません。

それでも、子どもを預けて働くのはかわいそうと感じてしまうのは事実。

そこで次では、この罪悪感と上手に付き合う方法を紹介します。

罪悪感と上手に向き合う5ステップ

「かわいそう」と思ってしまうのは仕方のないことなので、無理して気持ちを抑えるより、上手に付き合っていく方法を考えましょう!

ここでは、その罪悪感と上手に向き合う5つのステップを紹介します。

罪悪感と上手に付き合う5ステップ

- 感情を受け入れる: まずは「罪悪感を感じている自分」を否定せず、そのまま受け止める。

- 子どもの本音を聞く: 「本当に困ってる?」と素直に聞いてみると、意外な答えが返ってくることも。

- 働く意味を再確認する: 「なぜ働くのか?」を改めて考えると、自分の軸が見えてくる。

- 質の高い時間を作る: 長さより「密度」が大切。短い時間でもしっかり向き合うことで満たされる。

- サポート体制を整える: 家族や外部サービスを頼ることも、罪悪感を減らす大きな一歩。

ステップ1. 感情を受け入れる

まずは、「かわいそう」と思ってしまうことは仕方ない、と自分を認めてあげましょう。

昔と今は違うとはいえ、周囲の影響や考え方を変えるのはなかなか難しいこと。

「子どもにさみしい思いをさせてまで働く私なんて、母親失格かも・・・」

と考えるより、

「母親だからこそ、子どものことを第一に考えられているんだ」

と、自分を認めてあげるのが最初のステップです。

ステップ2. 子どもの本音を聞く

次は、子どもの気持ちも聞いてあげましょう。

かわいそうと思っていたのはママだけで、実は子どもは普通に楽しんでいることもよくあります。

子どもは語彙が少ないので、そんな答えが返ってくるのは無理もありません。

ここでは、「今日一番楽しかったことは何?」「今日は誰と遊んだの?」と、具体的に答えやすい質問をしてあげるのがベストです。

えんちゃんに、「夏休みどう?」って聞いたら、「学童めっちゃ極楽~」、って言ったので、罪悪感から解き放たれオールオーケー。

— 瀧口美絵 (@taputin) July 28, 2022

まもなく人生初の夏休みを迎える長男。毎日学童には通うので、家でのんびり~って訳にはいかず夏休み感薄くてかわいそうかな、と内心思っていたところ、「お母さんお父さんはお仕事、弟は保育園だけど、僕は学童だけ!楽チン~♪」だそう。親が勝手に罪悪感持つことないんだね。

— 横山 佳菜子 | michinaru株式会社 共同創業者 (@kanakonground) July 12, 2015

「行きたくない!」と言う子がいるのはもちろんですが、このように「学童楽しい」って思っている子もたくさんいます。

ただし、毎日のように「行きたくない」と言ったり、体調不良を訴えるようになったら、一度じっくり話を聞いてあげる時間を取りましょう!

子どもの笑顔が答えです。

案外、心配しているのはママだけかもしれませんよ。

ステップ3. 働く意味を再確認

「なんで私、こんなに大変な思いをしてまで働いているんだろう」

このように思ったことはありませんか?

自分と子どもの気持ちがはっきりしたら、次は改めて働く意味を整理してみましょう。

働くことで得られるメリットには、このような例があります。

働くことで得られるメリット

- 家族の選択肢が広がる

- 自分らしさを保てる居場所ができる

- 子どもに努力することの大切さを教えられる

物価上昇や子どもの学費のことを考えて、夫婦共働きを選択する家庭も増えています。

経済的な理由からであっても、結果的に家計全体に大きなメリットがありますよね。

また、家庭以外の居場所を作るのも大切なこと。

社会とのつながりって、実は精神的に大きな安定をもたらすんです。

子育てや家庭のことで忙しいにも関わらず、頑張って働いているのって家族や子どものためですよね。

そんな姿を子どもに見せてあげることで、将来「ママってこんなに大変な思いをして、育ててくれたんだな」なんて思ってくれるかもしれません。

ステップ4. 質の高い時間を作る

「子どもと過ごす時間が足りない・・・」

そんな風に感じることはありませんか?

確かに働くママは専業主婦ママに比べて、子どもと触れ合う時間は短いですよね。

例えば、

- 入浴時間・・・湯船に浸かりながらの会話タイム

- 夕食の時間・・・テレビを消して楽しむ夕ご飯

- ちょっと一息つく15分間・・・寝る前のおしゃべりタイム

1日働いて、学童に迎えに行き、夕食の準備、確かに大変です。

でも探してみると案外隙間時間ってあるもの。

ついスマホを触って他人のSNSを見るより、15分だけ子どもに向き合ってみませんか?

- 今日遊んだ話

- 今、子どもが好きなゲームの話

- 今度の休みにやってみたいこと

など、子どもと向き合ってあげるだけで、子どもは意外と満足します。

その後、子どもがゲームなどで遊び始めたら、ゆっくり休めばいいんです。

子どもがママに甘えてくれる時間は、思っているよりもずっと短いもの。

ステップ5. サポート体制を整える

ここまでは、感情面やママ自身についてのステップをお伝えしました。

次は周りに頼ることも視野にいれていきましょう。

まずは、具体的なサポート先を整理してみましょう。

家庭内でのサポート体制

パパとの役割分担を見直してみませんか?

「仕事が忙しいから・・・」と遠慮せず、家族のことは夫婦で協力するのが当たり前だという意識を共有することが大切です。

ワンオペであっても、協力できるところはどんどん分担していきましょう。

【分担例】

起床後:食器洗いや食洗機のセット

出勤前:ゴミ集め、袋セット、ゴミ出し

帰宅後:風呂掃除、洗濯機セット

我が家もほぼ夫不在のワンオペ。

帰宅はいつも遅いですが、自分の使った食器を洗ったり、寝る前に洗濯機を回すなど、できるところは分担しています。

親族のサポートを活用する

実家や義実家との関係も見直してみましょう。

- 緊急時のお迎えをお願いできるか

- 週末に少し預かってもらえるか

- 長期休みに子どもだけで遊びに行かせてもらえるか

など、意外とやってもらえることはたくさんあります。

「迷惑をかけたくない」と思いがちですが、孫の成長に関わりたいと思っている祖父母は結構多いもの。

地域・ママ友のネットワーク作り

同じ境遇のママたちとのネットワークもワーママにとっては心強い味方。

休日に一緒に公園に連れて行ってもらったり、逆に自分が休みの時は友達を家に招いたり。

礼儀としてある程度の距離感は必要ですが、時々このような機会をもつと、子ども達も大喜びです。

ここまでの5ステップを実行するだけでも、子どもと離れて働く罪悪感はだいぶ楽になったのではないでしょうか。

今すぐできる!長期休みを充実させる工夫

とはいえ、なんだかんだで夏休みや冬休みはやってきます。

せっかくなので、楽しく過ごせる工夫をしていきましょう。

学童での過ごし方

夏休み等の長期休み中、子どもたちが1日の大半を過ごす学童保育。

学童で楽しく充実した時間を送れるかどうかが、長期休みの満足度を大きく左右します。

学童では、先生とのコミュニケーション以外に、以下の2つに気をつけましょう。

お友達づくりのサポート

同じ学童に通う近所の子がいる場合は、保護者同士でコミュニケーションを取り、一緒に通う機会を作ってみましょう。

知っている子と一緒だと、安心して1日の生活をスタートできます。

読書時間の充実

多くの学童では読書タイムが設けられているため、子どもが興味を持てる本を用意してあげることが大切。

普段なかなか本を買ってあげられない場合でも、学童の読書時間を有効活用するための投資として、新しい本を購入することを検討してください。

子どもが自分で読みたい本を選ぶのがポイントです!

家での過ごし方

学童に行かない場合は、お家時間を楽しく安全に過ごせるような工夫が必要です。

学童のように信頼できる大人の目がないので、ルール作りも重要。

- 絶対に守らなければいけないこと

- ゲームやYoutubeのルール

- 有意義な時間の過ごし方

最低限、この3つの項目については、休みに入る前にかならず決めておきましょう。

絶対に守らなければいけないこと

子どもが1人で留守番する場合、安全対策は最優先しなければいけません。

気をつけるべきこと

- 緊急連絡先を子どもがわかる場所に保管しておき、簡単な操作ですぐに連絡できるように練習する

- インターホンや電話には出ない

- 火の使用は禁止。電子レンジだけで温めるだけのものを用意する

とにかく、火の元と身の安全だけは確保してくださいね。

スマートロックは賃貸でも取り付け可能で、シール剥がしスプレーを使用すれば問題なく剥がれます。(材質にもよるため、必ず素材を確かめてくださいね)

指紋で開閉できるので、荷物の多い時は鍵を取り出す必要もなく、普段の生活も便利だったのが意外なメリット。

子どもが留守番することが多い家庭にはかなりおすすめです。

スマートロックについては、こちらの記事でも詳しく解説しているので、気になる方はぜひ読んでみてください。

また、子どもだけで留守番している時には、インターホンや電話には出ないよう我が家では伝えています。

火の取り扱いについても一切禁止にして、できるだけお弁当やワンプレートのお昼ごはんを用意することで、簡単にお昼を食べられるようにしました。

ゲームやYoutubeのルール

ゲームやタブレットの使用については、あらかじめ子どもと話し合っておきましょう。

- タイマーを使って時間を管理する

- 先にその日の宿題や学習計画を終わらせる

など、ずっとゲームやYoutube漬けにならないよう気を配ってくださいね。

また、どんなゲームやYoutubeにハマっているかを把握して、年齢に適したコンテンツかどうかも定期的にチェックしましょう!

有意義な時間の過ごし方

留守番時間をダラダラ過ごして、結局宿題も終わらず、ゲームばかりしてしまった、なんてことにならないよう、やるべきことも決めておきましょう。

学校の宿題を最優先にして、長期休み前半に終わらせられるよう計画を立てるのがポイント。

終わったらチェック表にシールを貼るなどして、達成感を味わえる仕組みを作るといいですね。

最近はマイクラなど、子どもが好きなゲームを利用して学べるコンテンツもたくさんあります。

ゲームが学びにつながるので、親もイライラせず、子どもも楽しめるなんてどちらにとってもいいですね。

我が家では、マイクラを使ってプログラミングが学べるデジタネを利用しています。

引用:公式サイト

他にも、マイクラやロブロックスを利用したプログラミング教室はたくさんあるので、詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

>>【無料体験あり】マイクラで学べる小学生向けプログラミング教室4選

>>Roblox(ロブロックス)好き必見!遊びながら学べる小学生向けプログラミング教室4選

まとめ:学童や留守番でも楽しく過ごすことは十分可能!

長期休みに学童や留守番で遊びに連れていってあげられないことに罪悪感をもつワーママはたくさんいます。

でも、お母さんが家にいるからって毎日遊びに連れていくわけでもないですし、工夫次第で楽しみはいろいろ探せますよ。

働くことに罪悪感をもつのではなく、働きながら子育てすることに誇りをもっているほうが、子どもも嬉しいはず。

そんなママを見て子どもは育つので、毎日楽しくすごすのが一番です!

学童に行けない日も充実!ママの罪悪感を解消するデジタネ

お家で過ごす時間が長くなりがちな長期休み。

特に留守番する日は、ずっとゲームばかりしていそうで心配ですよね。

そんなとき、デジタネなら好きなゲームが「学習」に変わります!

引用:公式サイト

デジタネは、マインクラフトやRobloxを使ってプログラミングが学べる、小学生に大人気のオンラインスクール。

遊んでいるように見えて、実はしっかり勉強になっているから、ママも安心です。

\\ワーママが選ぶ3つの理由//

✅ 月額3,980円〜、100以上のコンテンツが学び放題。習い事より断然お得!

✅ チャットで先生に質問OK、お家にいても安心サポート

✅ 14日間無料体験つき(クレカ不要)。子どもが気に入るか試してからの入会でOK!